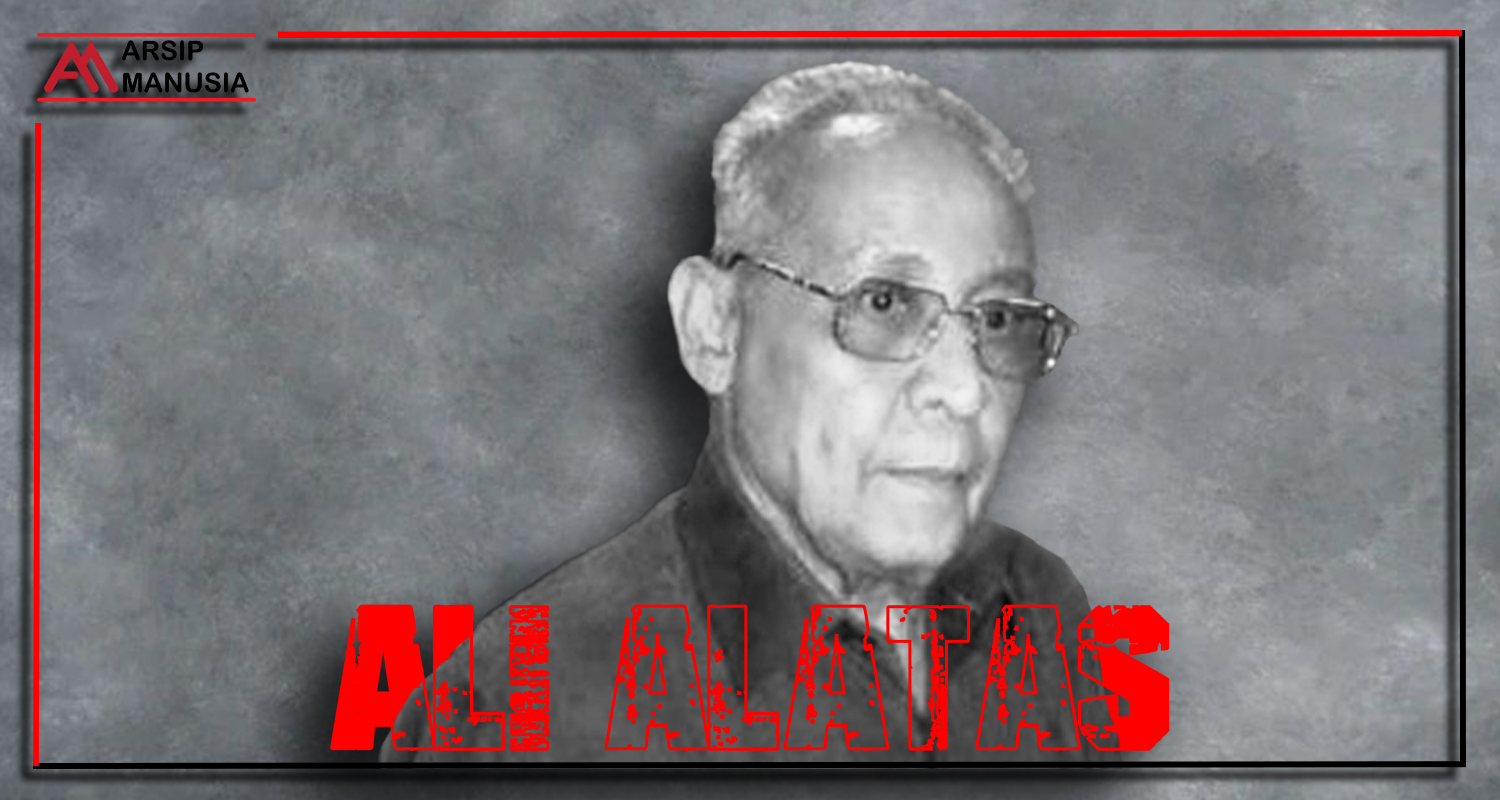

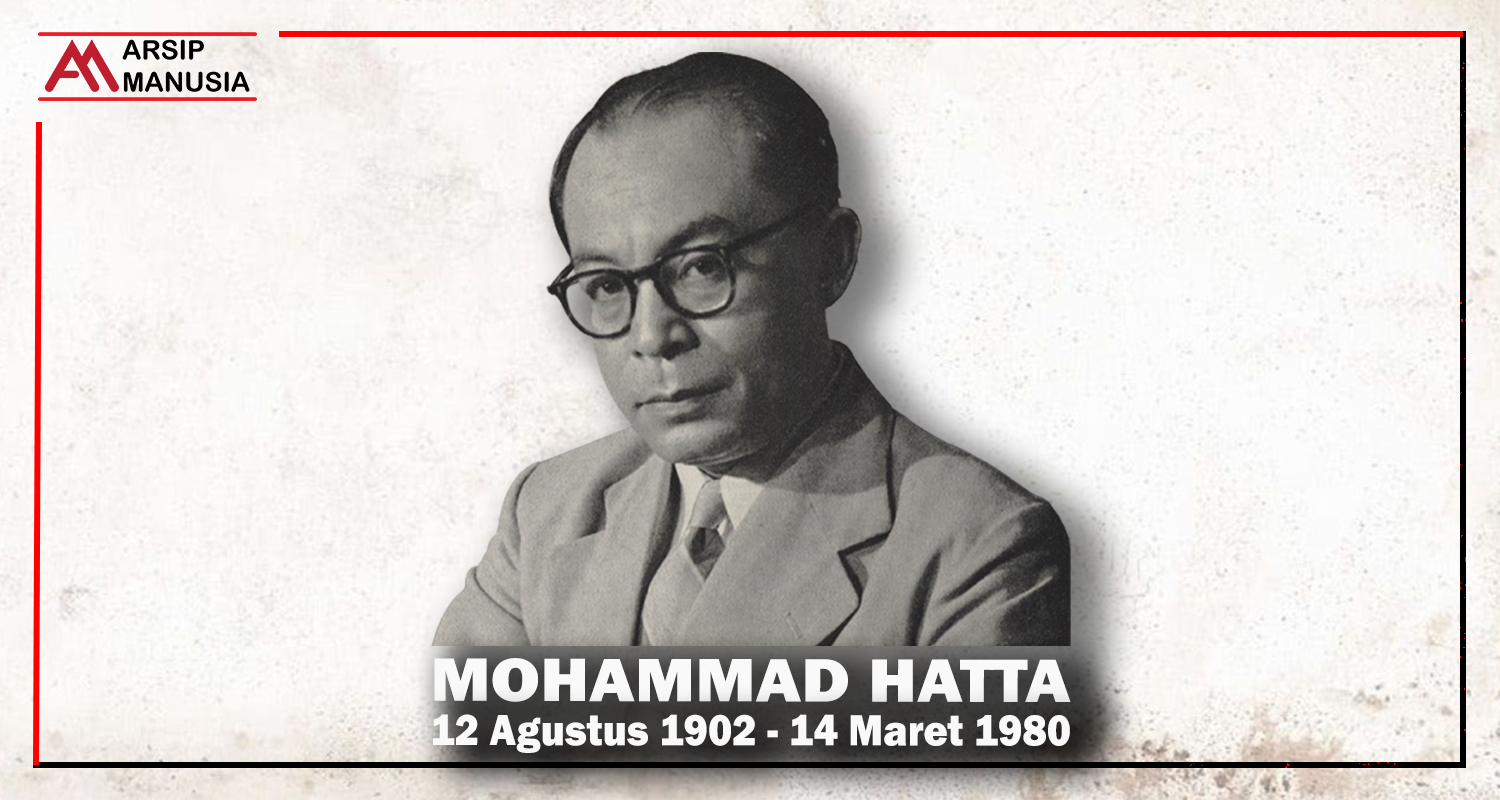

Mohammad Hatta tak pernah terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan. Ia bukan hanya dikenal sebagai Proklamator bersama Soekarno, tetapi juga sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, ekonom, serta tokoh negarawan yang menjunjung tinggi moralitas dalam politik. Bung Hatta, begitu ia akrab disapa, adalah sosok pemikir yang teguh pada prinsip, sederhana dalam gaya hidup, dan berani melawan arus demi memperjuangkan kebenaran dan kemerdekaan bangsanya.

Jejak hidup Bung Hatta mencerminkan sebuah perjalanan intelektual dan perjuangan yang panjang. Ia tumbuh dari rahim Minangkabau yang kuat dengan adat dan nilai pendidikan, lalu mengarungi medan perjuangan di Belanda, hingga menjadi salah satu arsitek utama kemerdekaan Indonesia. Di balik ketegasannya dalam politik, Bung Hatta tetaplah seorang manusia yang hangat, mencintai buku, dan tak gentar menghadapi penjara demi kemerdekaan.

Table of Contents

ToggleMasa Kecil dan Latar Belakang Keluarga

Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di kota Bukittinggi, yang saat itu masih bernama Fort de Kock, di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang dan taat beragama. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, adalah seorang ulama dan pengusaha yang dihormati, namun sayangnya wafat ketika Hatta masih berusia kurang dari satu tahun. Sejak saat itu, ibunya, Siti Saleha, berjuang membesarkan dan mendidik Hatta kecil.

Keluarga Hatta dikenal sebagai keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan tradisi Islam. Sang ibu, yang merupakan perempuan tangguh dan berpikiran maju, sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Ia bahkan memilih untuk tidak menikah lagi agar bisa fokus membesarkan Hatta dan saudara-saudaranya. Keteladanan, kedisiplinan, dan nilai kejujuran ditanamkan sejak dini kepada Hatta oleh ibunya dan keluarga besar dari pihak ibunya, termasuk pamannya, Haji Agus, yang juga turut memengaruhi cara pandang dan karakter Bung Hatta.

Sejak kecil, Hatta dikenal sebagai anak yang cerdas, tekun, dan gemar membaca. Ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan dan politik sudah terlihat sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia tumbuh dalam lingkungan yang memperkaya pola pikirnya—kombinasi antara tradisi lokal, semangat keislaman, dan wacana modern yang mulai berkembang di kalangan kaum terpelajar pribumi saat itu.

Pendidikan dan Masa Studi di Belanda

Perjalanan pendidikan Mohammad Hatta dimulai di sekolah dasar Europeesche Lagere School (ELS) di Bukittinggi, sebuah sekolah khusus anak-anak pribumi dari kalangan elit. Di sanalah ia pertama kali diperkenalkan pada sistem pendidikan kolonial yang menekankan disiplin, logika, dan keteraturan. Setelah menyelesaikan ELS, ia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang, dan kemudian ke Handelschool di Batavia, yang saat ini dikenal sebagai Jakarta.

Minat Hatta terhadap ekonomi dan pemikiran politik semakin tumbuh saat ia menempuh pendidikan di Handelschool. Ia mulai banyak membaca buku-buku berbahasa Belanda, terutama karya-karya pemikir Eropa seperti Karl Marx, Adam Smith, dan tokoh-tokoh sosialisme lainnya. Buku bukan hanya menjadi teman belajar, tetapi juga jendela baginya untuk memahami ketidakadilan kolonial dan semangat perubahan.

Tahun 1921, Hatta melanjutkan studinya ke Handels Hoge School (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, Belanda. Ia mengambil jurusan ekonomi dan segera aktif dalam berbagai diskusi intelektual bersama mahasiswa-mahasiswa Indonesia lainnya yang tergabung dalam Indische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia).

Di tengah cuaca dingin Rotterdam dan arus pemikiran Eropa yang progresif, Hatta mulai menunjukkan kepemimpinan yang menonjol. Ia tidak hanya menjadi pengurus, tetapi juga memimpin Perhimpunan Indonesia sebagai ketua selama beberapa tahun. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini mengalami transformasi besar: dari sekadar kelompok mahasiswa menjadi wadah perjuangan politik yang secara tegas menyerukan kemerdekaan Indonesia, tanpa kompromi.

Selama di Belanda, Bung Hatta tidak hanya mengasah intelektualitas, tetapi juga menulis berbagai artikel dan pidato yang memperlihatkan kedalaman pemikirannya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah artikel “Indonesia Merdeka” yang menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah sekadar impian, melainkan sebuah keharusan moral dan politik bagi rakyat Indonesia.

Meski jauh dari tanah air, Bung Hatta tidak pernah kehilangan arah. Ia sadar bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengejar gelar, tetapi juga untuk membangun landasan bagi perjuangan bangsa. Di Belanda, ia menempa diri sebagai intelektual, organisator, dan pejuang kemerdekaan yang berprinsip.

Kiprah Politik dan Perjuangan Kemerdekaan

Sepulang dari Belanda pada tahun 1932, Mohammad Hatta langsung terjun ke kancah perjuangan politik di tanah air. Ia menyadari bahwa medan perjuangan kini bukan lagi ruang akademik atau diskusi di negeri asing, melainkan kehidupan rakyat Indonesia yang tertindas oleh kekuasaan kolonial Belanda. Bersama tokoh-tokoh muda lainnya, ia aktif dalam organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), sebuah wadah perjuangan yang mengedepankan kesadaran politik, pendidikan rakyat, dan gerakan non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial.

Di PNI-Baru, Hatta memposisikan dirinya sebagai pemimpin dan pendidik rakyat. Ia menyampaikan pidato-pidato, menulis artikel-artikel tajam, dan mengarahkan organisasi agar tetap berpegang pada jalur perjuangan yang berlandaskan prinsip. Berbeda dengan organisasi yang lebih moderat atau kooperatif terhadap Belanda, Hatta meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih melalui perjuangan mandiri, tanpa bergantung pada kompromi dengan kolonial.

Akibat ketegasannya ini, Hatta menjadi sasaran pengawasan ketat pemerintah Belanda. Pada tahun 1934, ia ditangkap bersama Sutan Sjahrir dan beberapa aktivis lainnya. Mereka kemudian diasingkan ke Boven Digoel, sebuah daerah terpencil di Papua, yang terkenal sebagai tempat pembuangan bagi tokoh-tokoh pergerakan. Namun semangat perjuangannya tak pernah padam. Setelah beberapa waktu di Boven Digoel, Hatta dipindahkan ke Banda Neira bersama Sjahrir, tempat di mana keduanya tetap menulis, berdiskusi, dan mempersiapkan arah baru bagi perjuangan nasional.

Pengasingan justru memperkaya pengalaman dan pemikiran Hatta. Di Banda Neira, ia terus memperdalam wawasan politik, sosial, dan ekonomi. Ia juga menjalin kedekatan intelektual yang semakin kuat dengan Sutan Sjahrir, menjadikan keduanya sebagai tandem pemikir penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berpijak pada prinsip moral dan demokrasi.

Kiprah Hatta kembali menguat ketika ia dibebaskan Jepang dari pengasingan pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia (1942–1945). Dalam suasana penuh ketidakpastian, Hatta memilih sikap hati-hati namun tetap waspada. Ia menyadari bahwa Jepang tidak benar-benar membebaskan Indonesia, melainkan menjadikannya bagian dari strategi perang Asia Timur Raya. Maka, bersama Soekarno, ia memainkan peran ganda: memenuhi tuntutan Jepang di satu sisi, namun juga mempersiapkan kemerdekaan di sisi lain.

Peran Hatta mencapai puncaknya menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Dalam peristiwa Rengasdengklok tanggal 16 Agustus 1945, Hatta dan Soekarno diculik oleh para pemuda yang mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada pagi 17 Agustus 1945, Bung Hatta berdiri di samping Soekarno saat teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Sebagai Wakil Presiden yang pertama, Bung Hatta bukan sekadar pelengkap. Ia menjadi penyeimbang kekuasaan Soekarno, seorang negarawan yang menjaga agar pemerintahan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Bersama-sama, keduanya memimpin bangsa yang baru lahir ini melewati masa-masa awal yang penuh gejolak—baik secara politik, militer, maupun diplomasi internasional.

Masa Jabatan dan Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden

Menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta merancang fondasi negara yang baru berdiri. Ia bukan hanya pendamping Bung Karno dalam jabatan simbolik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis kenegaraan. Hatta dikenal sebagai pemimpin yang rasional, cermat dalam pertimbangan, serta menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan demokrasi.

Pada masa-masa awal kemerdekaan yang penuh ketidakstabilan, Hatta sebagai penengah antara berbagai kelompok kekuatan politik dan militer. Dalam perundingan-perundingan internasional seperti Linggarjati (1946), Renville (1948), dan Konferensi Meja Bundar (1949), Hatta tampil sebagai negosiator ulung. Ia berusaha sekuat tenaga agar kedaulatan Indonesia diakui secara penuh, dan pada saat yang sama menghindari pertumpahan darah yang berlarut-larut. Berkat kepiawaiannya, Indonesia akhirnya meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda pada Desember 1949.

Namun seiring waktu, perbedaan pandangan antara Hatta dan Soekarno semakin terlihat. Hatta lebih condong pada sistem demokrasi parlementer dan pembangunan ekonomi berbasis rasionalitas serta kerja sama internasional, sementara Soekarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin yang menekankan sentralisasi kekuasaan dan ideologi. Ketegangan ini tak hanya muncul dalam kebijakan politik, tetapi juga dalam cara pandang terhadap tata pemerintahan dan masa depan bangsa.

Hatta merasa nilai-nilai demokrasi dan checks and balances yang ia perjuangkan mulai terpinggirkan. Dalam situasi itu, ia memilih untuk mengundurkan diri secara terhormat dari jabatan Wakil Presiden. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Soekarno. Keputusan ini mengagetkan banyak pihak dan meninggalkan kekosongan besar dalam pemerintahan. Sejak saat itu, Indonesia tidak lagi memiliki Wakil Presiden hingga jabatan tersebut diisi kembali oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada masa Orde Baru.

Meskipun tak lagi memegang jabatan formal dalam pemerintahan, Hatta tetap dihormati sebagai negarawan. Ia tidak pernah benar-benar menjauh dari dunia pemikiran dan kebijakan publik. Melalui tulisan, ceramah, dan pernyataan sikap, Hatta terus menyuarakan pandangannya tentang demokrasi, pembangunan ekonomi yang adil, serta pentingnya pendidikan dan etika dalam kehidupan berbangsa. Sikapnya yang konsisten menjadikan dirinya sebagai tokoh moral, panutan intelektual, dan penjaga nurani bangsa.

Akhir Hayat

Setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, Mohammad Hatta memilih hidup sederhana dan menjauh dari panggung politik praktis. Ia mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan, menulis, dan menjadi penasihat moral yang dihormati oleh banyak kalangan. Di masa tuanya, Hatta tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang ia pegang sejak muda: kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada rakyat.

Meski tak lagi berada di lingkar kekuasaan, suara Hatta tetap berpengaruh. Ia banyak menulis artikel dan buku yang mengulas tentang demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu warisan intelektualnya yang terkenal adalah konsep koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Hatta percaya bahwa koperasi mampu menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi rakyat kecil.

Mohammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta pada usia 77 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dengan penghormatan kenegaraan. Meski raganya telah tiada, pemikirannya terus hidup dan menjadi rujukan penting dalam perjalanan bangsa ini.

Pada tahun 1986, pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Proklamator kepada Mohammad Hatta, sejajar dengan Ir. Soekarno. Gelar ini bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan pengakuan atas perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia serta integritas pribadinya sebagai negarawan sejati.

Sumber:

- Rahman Wardana, Fariz. PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2016.

- “Biografi Moh Hatta, Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia” katadata.co.id (diakses pada 30 Juli 2025)

- “Biografi Bung Hatta, Gelar Tak Henti Didapatnya Sampai Akhir Hayat” tempo.co (diakses pada 30 Juli 2025)

- “Mohammad Hatta” tirto.id (diakses pada 30 Juli 2025)

- “Biografi Singkat Mohammad Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Indonesia” pikiran-rakyat.com (diakses pada 30 Juli 2025)

- “Biografi Moh Hatta, Perumus Pancasila dan Proklamator Kemerdekaan Indonesia” kumparan.com (diakses pada 30 Juli 2025)

(Direvisi pada 31 Juli 2025)