Musso merupakan salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dikenal sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dalang di balik Peristiwa Madiun 1948, namanya sering dikaitkan dengan ideologi kiri yang keras dan pemberontakan terhadap pemerintah Republik yang baru berdiri.

Sebelum dikenal sebagai tokoh komunis, Musso adalah murid dari H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh pergerakan yang juga melahirkan banyak pemimpin besar seperti Soekarno dan Semaoen. Ia bahkan sempat tinggal satu asrama dengan Soekarno di Surabaya.

Table of Contents

ToggleMasa Kecil dan Latar Belakang Keluarga

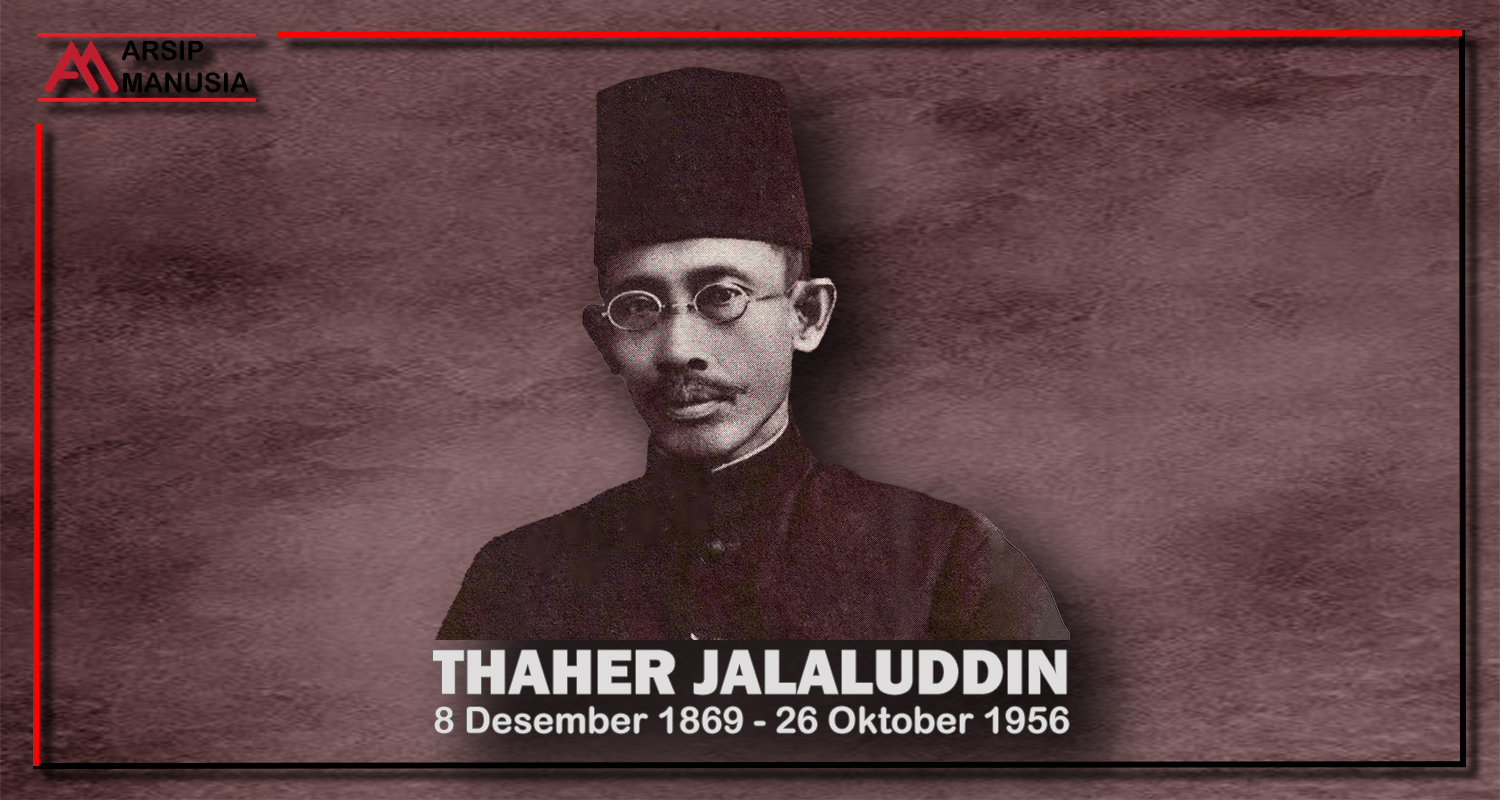

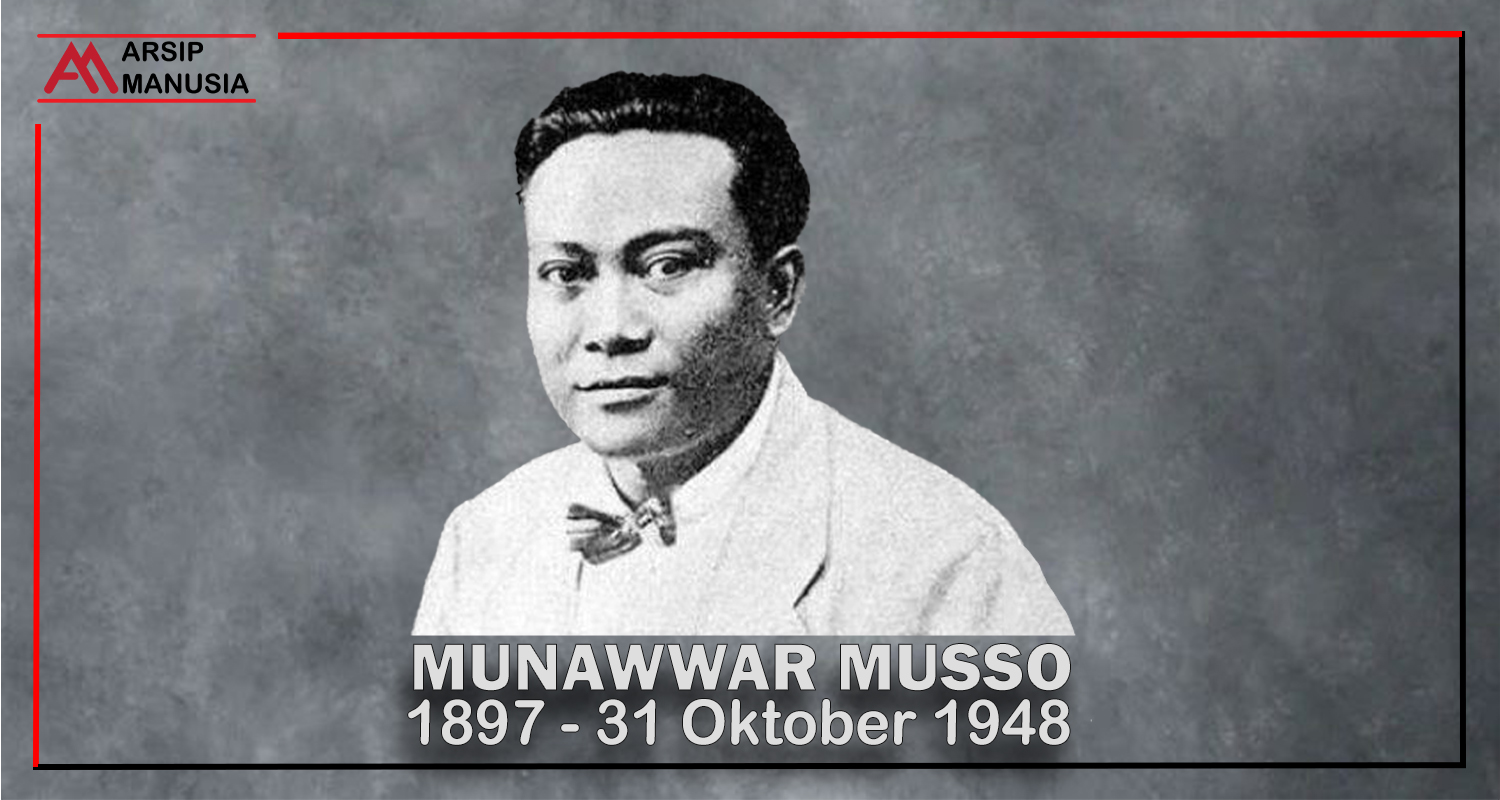

Musso lahir di Pagu, Kediri, Jawa Timur, pada tahun 1897 dengan nama Munawwar Musso Mardiansyah.

Asal-usul keluarga Musso memiliki perbedaan versi. Beberapa catatan menyebut Musso sebagai anak seorang pegawai pemerintah kolonial, sedangkan versi lain menuliskan bahwa ia adalah putra seorang kiai bernama Hasan Muhyi, tokoh agama yang disegani di lingkungannya.

Dari dua versi ini, terdapat kesamaan yaitu Musso berasal dari keluarga dengan akses terhadap pendidikan dan memiliki pengaruh sosial yang cukup kuat di masyarakat.

Pendidikan

Setelah menamatkan pendidikan dasar di Kediri, Musso melanjutkan Kwekschool di Batavia saat usianya 16 tahun,di kwekschool inilah ia bertemu dengan Alimin, yang kelak menjadi sahabat dekat dan teman seperjuangannya dalam gerakan komunis. Pertemuan keduanya menjadi awal terbentuknya ikatan intelektual dan ideologisnya.

Musso banyak belajar dari guru-guru Eropa seperti G.A.J. Hazeu dan D. Van Hinloopen Labberton, yang dikenal memiliki pandangan progresif terhadap pendidikan dan masyarakat kolonial. Pengaruh mereka memperluas wawasan Musso tentang konsep keadilan, kesetaraan, dan peran rakyat dalam membangun bangsa.

Beberapa sumber juga menyebut bahwa Musso sempat melanjutkan pendidikan ke HBS (Hogere Burger School) di Surabaya, meskipun kebenaran informasi ini tidak sepenuhnya dapat dipastikan. Yang jelas, kepindahannya ke Surabaya inilah, ia menjadi indekost di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh besar Sarekat Islam yang dikenal sebagai “Guru para Pendiri Bangsa”.

Di rumah itu, Musso bergaul dengan sejumlah pemuda yang kelak menjadi tokoh besar, seperti Sukarno, Semaun, dan Alimin. Lingkungan intelektual dan diskusi politik yang hidup di rumah Tjokroaminoto membentuk cara pandangnya terhadap perjuangan kemerdekaan.

Di masa inilah Musso mulai mengenal Henk Sneevliet, seorang aktivis Belanda pendiri Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), organisasi yang menyebarkan faham Marxisme di Hindia Belanda. Dari Sneevliet, Musso mulai tertarik pada ide-ide sosialisme dan komunisme yang menekankan perjuangan kelas dan keadilan ekonomi.

Sebagai pribadi, Musso dikenal keras kepala, nekat, namun visioner dan idealis. Ia tidak segan menentang pandangan arus utama jika dianggap bertentangan dengan keyakinannya terhadap keadilan sosial.

Awal Aktivisme Politik dan Gerakan Komunis

Perjalanan politik Musso bermula dari Sarekat Islam (SI). Di organisasi ini, Musso mulai memahami pentingnya kesadaran kolektif dan organisasi massa dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Namun, pergaulannya dengan aktivis-aktivis muda progresif seperti Semaun dan Darsono memperkenalkannya pada gagasan sosialisme dan komunisme yang sedang berkembang melalui Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), organisasi yang didirikan oleh Henk Sneevliet.

Pengaruh ideologi kiri semakin kuat ketika Musso bergabung dengan Sarekat Islam Afdeling B, cabang Sarekat Islam yang berhaluan kiri dan menjadi tempat bagi anggota yang mendukung perjuangan kelas melawan kapitalisme kolonial.

Pada Afdeling B ini, Musso aktif menyebarkan gagasan tentang kesetaraan sosial dan perlawanan terhadap penindasan ekonomi, terutama di kalangan buruh dan petani.

Pada tahun 1919, Musso terlibat dalam kerusuhan Cimareme, peristiwa yang dipicu oleh ketegangan antara rakyat dengan aparat kolonial akibat ketidakadilan sosial dan ekonomi. Keterlibatannya dalam aksi tersebut membuatnya ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Di balik jeruji besi, Musso banyak membaca literatur tentang Marxisme dan perjuangan kelas, yang semakin mengukuhkan keyakinannya terhadap jalan revolusi sebagai solusi bagi ketertindasan rakyat.

Di luar penjara, Musso menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh kiri awal seperti Semaun, Darsono, Mas Marco Kartodikromo, dan Haji Misbach, para pionir gerakan radikal yang berusaha menggabungkan semangat Islam, sosialisme, dan nasionalisme.

Pemberontakan 1926 dan Pelarian ke Soviet

Pada tahun 1926, semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda semakin menguat di berbagai wilayah Hindia Belanda. Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai merencanakan pemberontakan bersenjata. Musso menjadi salah satu tokoh yang ikut aktif mendorong rencana pemberontakan itu.

Pemberontakan PKI 1926-1927 dirancang sebagai upaya untuk menggulingkan kekuasaan kolonial Belanda. Namun, perencanaan yang kurang matang, lemahnya koordinasi, serta infiltrasi aparat kolonial membuat gerakan itu dengan mudah dilumpuhkan.

Ribuan orang ditangkap, ratusan diasingkan ke Boven Digoel, dan banyak tokoh PKI terpaksa melarikan diri. Musso termasuk yang berhasil menghindari penangkapan dengan melarikan diri ke Singapura bersama Alimin.

Di Singapura, keduanya berusaha mencari jalan untuk mendapatkan dukungan internasional bagi perjuangan mereka. Melalui jaringan internasional komunis, Musso dan Alimin kemudian berangkat ke Moskow untuk menghadap Comintern (Communist International), organisasi yang menaungi gerakan komunis sedunia.

Dalam perjalanan politik global saat itu, Tan Malaka sebenarnya sudah lebih dulu menjalin kontak dengan Comintern dan berupaya agar perjuangan di Indonesia tetap berpijak pada kondisi lokal. Namun, Musso dan Alimin membawa pandangan berbeda, yakni menuntut dukungan penuh bagi revolusi bersenjata di Indonesia.

Sesampainya di Moskow, Comintern memutuskan untuk menahan Musso dan Alimin di Uni Soviet, dengan alasan situasi politik di Hindia Belanda belum kondusif bagi revolusi lanjutan. Keputusan itu membuat Musso tinggal cukup lama di Moskow.

Selama di Uni Soviet, Musso menempuh pendidikan di Lenin School, lembaga pelatihan kader komunis internasional, dan turut menghadiri Kongres Comintern yang mempertemukannya dengan aktivis dari berbagai belahan dunia.

Di Uni Soviet, ia menikah dengan seorang perempuan Rusia dan dikaruniai dua anak, kehidupan keluarganya berjalan sederhana di tengah aktivitas politik dan studinya.

Kembali ke Indonesia dan Gagasan “Jalan Baru”

Setelah hampir satu dekade tinggal di Uni Soviet, Musso sempat kembali ke Indonesia pada tahun 1935 dengan misi untuk menghidupkan kembali PKI yang telah lumpuh pasca pemberontakan 1926.

Namun, situasi politik kolonial yang masih represif membuat gerakannya segera terdeteksi. Ia pun kembali harus meninggalkan tanah air dan melanjutkan aktivitasnya di luar negeri. Baru pada Agustus 1948, di tengah gejolak politik pasca-kemerdekaan, Musso kembali lagi ke Indonesia.

Kedatangannya bertepatan dengan periode ketegangan politik antara Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berhaluan kiri, PKI, dan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Di tengah perdebatan ideologis mengenai arah revolusi Indonesia, Musso tampil sebagai tokoh yang menawarkan konsep baru bagi perjuangan kaum kiri, yang dikenal dengan nama “Jalan Baru” (New Road).

Melalui gagasan “Jalan Baru”, Musso menyerukan fusi antara partai-partai Marxis dan Leninis seperti PKI, Partai Sosialis, dan Partai Buruh untuk membentuk kekuatan tunggal kaum proletar.

Musso juga mengkritik jalannya revolusi Indonesia yang menurutnya masih berkarakter “borjuis nasional”, karena terlalu kompromistis terhadap kaum feodal dan kapitalis. Bagi Musso, revolusi sejati harus dipimpin oleh rakyat pekerja dan diarahkan menuju sosialisme, dengan menjalin kerja sama erat bersama Uni Soviet sebagai poros perjuangan internasional.

Kepulangan Musso tentu menarik perhatian besar. Soekarno, yang pernah mengenalnya sejak masa muda di rumah Tjokroaminoto, menyambutnya dengan hati-hati. Meski ada hubungan pribadi dan rasa hormat di antara keduanya, perbedaan ideologis sangat jelas, Soekarno menekankan persatuan nasional di atas ideologi tunggal, sedangkan Musso menghendaki revolusi kelas dengan garis komunis internasional.

Usai kedatangannya, Musso melakukan “safari politik” di berbagai daerah Jawa, terutama di Solo, Madiun, Kediri, dan Bojonegoro, untuk memperkenalkan gagasan “Jalan Baru” kepada kader FDR dan PKI.

Di setiap pertemuan, ia menekankan perlunya disiplin revolusioner dan kesetiaan terhadap garis perjuangan internasional. Kegiatan ini cepat membangkitkan semangat di kalangan simpatisan kiri, namun di sisi lain juga memicu kekhawatiran pemerintah yang menilai gerakan Musso sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas Republik yang baru berdiri.

Peristiwa Madiun 1948 dan Akhir Hayat Musso

Ketegangan antara Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan pemerintah Republik Indonesia semakin memuncak sejak Agustus 1948, hingga akhirnya pada 18 September 1948, terjadi perebutan kekuasaan di Madiun, Jawa Timur.

Kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan PKI dan FDR menduduki kantor-kantor pemerintahan, mengibarkan bendera merah, dan memproklamasikan berdirinya “Pemerintahan Soviet Indonesia” di bawah kepemimpinan Musso.

Menanggapi situasi itu, Presiden Soekarno segera mengeluarkan maklumat terkenal pada 19 September 1948, yang berisi seruan keras kepada rakyat Indonesia untuk menentukan sikap:

“Pilih antara Musso atau Soekarno-Hatta.”

Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution dan pasukan pemerintah lainnya digerakkan untuk menumpas pemberontakan di Madiun dan sekitarnya. Dalam waktu singkat, kekuatan FDR dan PKI berhasil dipukul mundur. Banyak pemimpinnya ditangkap atau tewas dalam pengejaran.

Musso sendiri melarikan diri ke arah timur, berusaha menyelamatkan diri bersama beberapa pengikut setianya. Pada 31 Oktober 1948, ia ditemukan oleh pasukan TNI di daerah Sumenep, Ponorogo.

Versi resmi pemerintah menyebutkan bahwa Musso tewas tertembak ketika mencoba melarikan diri dan menembak balik saat hendak ditangkap. Ada pula versi lain yang mengatakan ia ditembak di tempat setelah menolak menyerah. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, tewasnya Musso menandai berakhirnya pemberontakan Madiun secara de facto.

Kematian Musso disambut dengan reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan Musso merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan, sementara sebagian kecil simpatisan kiri menganggapnya sebagai korban perjuangan ideologi.

Sumber:

- “Sejarah Musso: Anak Kiai Ingin Bikin Republik Soviet Indonesia?” www.pinterpolitik.com (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Muso Manowar” tirto.id (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Masa Muda Musso” www.historia.id (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Cerita Musso, tokoh PKI yang ternyata anak kiai besar” www.merdeka.com (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Musso, Kisah Seorang Pembangkang di Dua Zaman” bandungbergerak.id (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Akhir Tragis Musso, Sosok Pemimpin PKI yang Tewas Saat Melawan Pasukan RI di Madiun 31 Oktober 1948” intisari.grid.id (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Musso, Pimpinan Pemberontakan PKI di Madiun” www.kompas.com (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Pelukan Air Mata Soekarno ke Musso sebelum Mati Bongkar Pemberontakan PKI Madiun 1948” daerah.sindonews.com (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Peristiwa Madiun 1948: Kisah cucu Musso dan kerabat kiai ‘korban PKI’ — ‘Sebagai Muslim, kami tidak boleh memelihara dendam’” www.bbc.com (Diakses pada 29 Oktober 2025)

- “Detik-Detik Musso Pemimpin PKI 1948 Tewas Ditembak, Sempat Kabur Naik Andong” www.merdeka.com (Diakses pada 29 Oktober 2025)