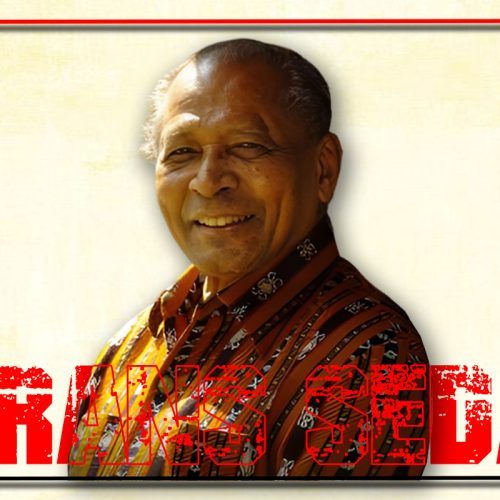

Nama Abdul Latief tidak bisa dilepaskan dari salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia: Gerakan 30 September 1965 (G30S). Sebagai perwira Angkatan Darat yang dikenal dekat dengan Soeharto, keterlibatannya dalam gerakan tersebut serta pengakuannya dalam pleidoi yang menyebut Soeharto mengetahui rencana aksi, menambah lapisan kontroversi yang hingga kini terus diperdebatkan. Riwayat hidup Abdul Latief menggambarkan betapa rumitnya dinamika militer dan politik Indonesia di masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru.

Table of Contents

ToggleKehidupan Awal dan Pendidikan Militer

Abdul Latief lahir pada 27 Juli 1926 dari keluarga berdarah Madura. Ketika Perang Pasifik pecah dan Jepang mulai mengancam Hindia Belanda, Latief muda bersama rekan-rekannya direkrut oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengikuti pelatihan militer sebagai bagian dari persiapan menghadapi invasi.

Abdul Latief berlatih di Magetan sebelum ditugaskan ke wilayah Ciwidey dan Soreang, Bandung Selatan. Namun sebelum mereka sempat dikerahkan ke medan tempur, Belanda keburu menyerah kepada Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, Latief sempat ditahan dan dipindahkan ke Kamp Cimahi. Setelah dibebaskan, ia melanjutkan pelatihan di Pusat Latihan Pemuda (Chu O Seinen Kun Ren) di Jakarta. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Latief ikut serta dalam perjuangan fisik di berbagai medan tempur, mulai dari pertempuran Surabaya pada November 1945 hingga gerilya di Front Selatan Jawa Timur.

Karier Militer dan Kedekatan dengan Soeharto

Karier militernya terus menanjak. Ia ditempatkan di Yogyakarta dan menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Brigade IV yang bertugas di kawasan Wonosobo dan Temanggung. Di sinilah ia mulai menjalin hubungan profesional dengan Letkol Soeharto, yang juga bertugas di daerah yang berdekatan.

Keduanya terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sebuah operasi besar yang berhasil menarik perhatian dunia terhadap eksistensi Republik Indonesia. Dalam pleidoinya bertahun-tahun kemudian, Latief mengklaim bahwa ia bertindak atas perintah langsung Soeharto untuk menyerang wilayah Malioboro.

Setelahnya, kerja sama mereka berlanjut. Latief turut terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Makassar pada 1950, sebuah misi yang juga melibatkan Soeharto. Bahkan, Soeharto beberapa kali meminta bantuan Latief untuk menangani penugasan strategis lainnya, termasuk menertibkan Batalyon 408 yang banyak beranggotakan prajurit keturunan Madura.

Kedekatan mereka tak hanya sebatas hubungan profesional. Soeharto dan istrinya, Tien Soeharto, pernah menghadiri acara sunatan anak Latief, dan sebaliknya, Latief pun hadir dalam beberapa acara keluarga Soeharto. Kedekatan ini menjadi poin penting dalam memahami dinamika menjelang peristiwa 1965.

Karier dan Mutasi Sebelum 1965

Pada awal 1960-an, Soeharto menunjuk Latief sebagai salah satu komandan Brigade Para dalam Operasi Mandala yang bertujuan membebaskan Irian Barat. Namun, Latief justru lebih dulu diterima di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), lembaga pendidikan elite bagi perwira TNI AD. Menariknya, Nomor Registrasi Pokok (NRP) militer mereka nyaris berurutan: Soeharto memiliki NRP 10684 dan Latief 10685—sebuah penanda kedekatan jalur karier mereka.

Menjelang pertengahan 1965, Latief dijadwalkan dimutasi ke Sumatera Utara dan dipromosikan sebagai Panglima Komando Tempur I menggantikan Brigjen Kemal Idris. Namun, rencana ini tidak pernah terwujud. Justru, kehidupan dan karier militernya berubah drastis seiring pecahnya peristiwa G30S.

Keterlibatan dalam G30S

Tanggal 30 September 1965 menjadi titik balik dalam kehidupan Abdul Latief. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S), sejumlah jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Latief disebut-sebut sebagai salah satu perwira yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan gerakan tersebut.

Namun keterlibatannya tidak serta merta menghapus jejak panjang kedekatannya dengan Soeharto. Dalam pengakuannya di pengadilan dan dalam pleidoinya, Latief mengklaim bahwa ia sempat menemui Soeharto sehari sebelum penculikan para jenderal terjadi.

Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), tempat Soeharto sedang menjenguk anaknya yang dirawat. Dalam pertemuan itu, Latief mengaku menyampaikan adanya “gerakan perwira-perwira progresif revolusioner” yang hendak mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal—sebuah kelompok jenderal yang dianggap ingin menggulingkan Presiden Soekarno.

Soeharto, menurut Latief, tidak tampak terkejut. Bahkan, ia disebut hanya diam mendengarkan. Pengakuan ini kemudian menjadi bahan diskusi dan perdebatan sejarawan: apakah Soeharto memang mengetahui dan membiarkan gerakan itu berjalan untuk kemudian mengambil alih kekuasaan.

Penangkapan dan Penahanan

Setelah gerakan tersebut gagal dan pasukan Soeharto berhasil merebut kembali kendali militer, Abdul Latief menjadi buronan. Ia berhasil ditangkap di Jakarta pada 2 Oktober 1965 dan segera dimasukkan ke dalam tahanan. Berbeda dengan sejumlah perwira lain yang langsung dieksekusi tanpa proses hukum, Latief menjalani sidang Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), forum yang dibentuk khusus untuk mengadili tersangka G30S.

Sidang Mahmilub menjadi panggung bagi Latief untuk menyampaikan pembelaannya. Ia menegaskan bahwa tindakannya didasari keinginan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Ia juga bersikeras bahwa Soeharto mengetahui rencana tersebut, namun memilih tidak melakukan pencegahan. Klaim ini tentu saja bertolak belakang dengan narasi resmi Orde Baru yang menyebut Soeharto sebagai sosok penyelamat negara dari ancaman kudeta PKI.

Pengadilan dan Hukuman Seumur Hidup

Mahmilub memvonis Abdul Latief dengan hukuman mati. Namun hukuman tersebut kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Ia menjalani masa tahanan selama puluhan tahun, sebagian besar di Lembaga Pemasyarakatan Nirbaya dan Cipinang.

Selama di penjara, Latief dikenal sebagai tahanan yang disiplin dan banyak merenung. Ia juga menulis beberapa catatan pribadi dan tetap menyatakan bahwa dirinya bukan bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), melainkan seorang perwira yang merasa terpanggil untuk menyelamatkan revolusi.

Di Penjara

Abdul Latief menjalani masa tahanan yang panjang—lebih dari tiga dekade. Ia sempat dipindahkan ke berbagai lembaga pemasyarakatan, mulai dari Nirbaya, Cipinang, hingga Nusakambangan. Meski dipenjara sebagai salah satu pelaku utama G30S, Latief tak pernah mengakui dirinya sebagai pengkhianat bangsa.

Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat wawancara dan melalui pleidoinya, ia menegaskan bahwa keterlibatannya dalam G30S bukan dalam rangka kudeta terhadap negara, melainkan untuk “menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal.” Ia juga bersikeras bahwa ia bukan anggota PKI, dan tidak pernah bertindak atas perintah partai tersebut.

Bersama dua tokoh lainnya yang juga dijatuhi hukuman seumur hidup—Kolonel Untung dan Brigjen Supardjo—Latief menjadi simbol dari kompleksitas peristiwa G30S: sebuah momen kelam yang tidak pernah sepenuhnya terungkap secara jernih. Namun berbeda dari Untung yang dieksekusi, dan Supardjo yang meninggal dalam tahanan, Latief bertahan hidup hingga usia tuanya.

Bebas

Setelah lebih dari 33 tahun dipenjara, Abdul Latief akhirnya dibebaskan pada 22 Maret 1999, setelah tumbangnya rezim Orde Baru dan terjadinya reformasi politik di Indonesia. Ia keluar dari Lapas Cipinang dalam keadaan fisik yang sudah menua dan kesehatan yang memburuk.

Kebebasannya tidak disambut secara besar-besaran. Ia memilih hidup tenang bersama keluarganya, menjauh dari sorotan media dan panggung politik. Meski begitu, kisahnya tetap menjadi perhatian kalangan sejarawan, aktivis HAM, dan mereka yang ingin memahami sisi lain sejarah Indonesia modern.

Wafat

Abdul Latief meninggal dunia pada 2005. Ia dimakamkan secara sederhana tanpa upacara militer, tanpa gelar pahlawan, dan tanpa pengakuan resmi. Namun jejaknya tetap membekas dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh yang menantang narasi tunggal tentang salah satu peristiwa paling kelam bangsa ini.

Nama Abdul Latief tetap menyisakan perdebatan. Di satu sisi, ia dicatat sebagai bagian dari pelaku gerakan yang memicu pembunuhan jenderal-jenderal TNI dan krisis politik nasional. Di sisi lain, ia juga dilihat sebagai korban politik Orde Baru yang narasinya sangat dikendalikan oleh penguasa kala itu.

Sumber:

- “Sekondan Soeharto di Pusaran G30S/PKI” news.detik.com (Diakses pada 24 Juli 2025)

- “Kolonel Latief Waktu Perang Dunia II” historia.id (Diakses pada 24 Juli 2025)

- “Abdul Latief” tirto.id (Diakses pada 24 Juli 2025)

- “Cerita Kolonel Abdul Latief Pasca-Tragedi G30S PKI” .viva.co.id (Diakses pada 24 Juli 2025)